更新日:2025年7月1日

お知らせ

・心房細動に対する新たなカテーテル治療の導入でより安全かつ短時間の不整脈治療が可能になりました!

これまでの高周波、クライオバルーンに加えて、パルスフィールドアブレーションも実施しています。

診療科紹介

現在、常勤医4名で外来および入院診療を行っております。初診外来は平日の午前中です。紹介状が無くて受診は可能ですが、あった方がよりスムーズに診療を受けることができます。心不全、狭心症、不整脈治療などそれぞれに長けた医師がおりますので、安心して受診してください。治療に際してはご本人やご家族とよく相談し、画一的ではなくその方にあった最適な治療を行うことを心がけております。循環器ホットラインにより、近隣クリニックや救急車からの依頼には医師が直接対応します。地域の基幹病院として頼りになる存在を目指して努力して参ります。

施設認定

- 日本循環器学会認定研修施設

- 日本不整脈学会心電学会不整脈専門医研修施設

スタッフ紹介

今木 隆太

職位

診療科代表者(担当部長)

卒年

平成11年

専門医資格等

医学博士

日本内科学会認定 総合内科専門医

日本循環器学会認定 循環器専門医

日本不整脈心電学会認定 不整脈専門医、ICD/CRT研修終了医

日本心血管インターベンション治療学会認定 認定医

リードレスペースメーカ植込み資格

患者さんへのメッセージ

2020年より赴任いたしました。生まれ育ったこの大和市で親切丁寧な診療を心がけています。

村山 友介

職位

医長

卒年

平成27年

専門医資格等

医学博士

日本内科学会認定 認定内科医

日本循環器学会認定 循環器専門医

日本不整脈心電学会認定 不整脈専門医

日本心血管インターベンション治療学会認定 認定医

リードレスペースメーカ植込み資格

松田 泰紀

職位

医長

卒年

平成28年

専門医資格等

日本専門医機構認定 内科専門医

リードレスペースメーカ植込み資格

山口 瑛

職位

医員

卒年

令和3年

専門医資格等

循環器内科専攻医

日本医師会認定 健康スポーツ医

WCD処方医

補助人工心臓研修コース 修了

主な対象疾患

主な検査

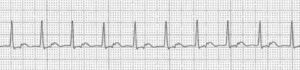

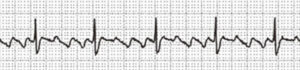

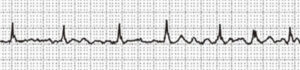

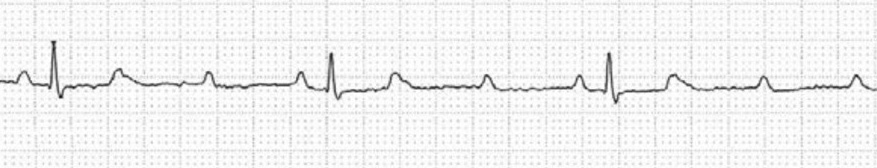

12誘導心電図/ホルター心電図

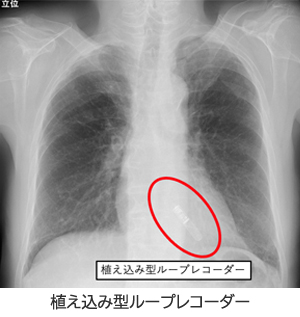

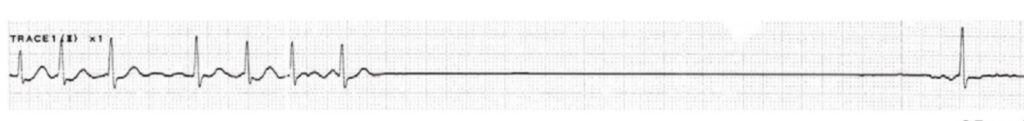

心電図検査は心疾患の鑑別のために極めて重要です。検査時に異常を検出できない場合には、24時間記録するホルター心電図、より長時間の記録が可能なループレコーダーを用いた検査を行うこともあります。皮下に挿入する小型の植え込み型ループレコーダーでは3~6年間の記録が可能なため、原因不明の失神や潜因性脳梗塞の原因となる不整脈(心房細動)の検出に有用であり、当院でも積極的に施行しています。

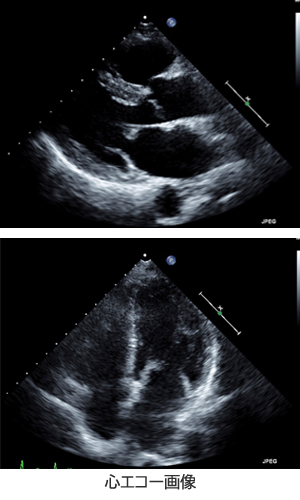

超音波検査(心臓/頸動脈/下肢動静脈)

心臓超音波では心臓の収縮や拡張能力、弁膜症の有無を調べます。動画で心臓の動きを確認できるため有用な検査です。頸動脈超音波では動脈硬化の早期発見が可能です。下肢動静脈超音波では下肢の血流障害や血栓症の有無などを調べます。

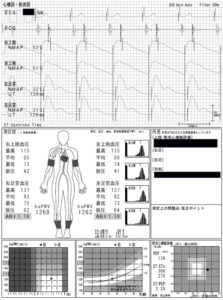

ABI検査

腕と足の血圧を同時に測定することで動脈の硬さや狭窄の程度を調べる検査です。歩くと足が痛くなり休むと改善するような場合には、下肢の動脈硬化により血管が狭窄している可能性があります。

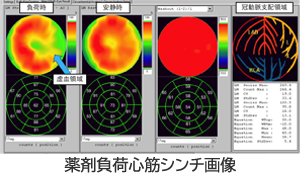

心臓核医学検査

放射性同位元素で標識した薬を投与してその体内挙動を撮影することで、心臓の血流や代謝、交感神経機能などを評価します。

冠動脈CT

造影剤を使用して心臓の血管(冠動脈)を撮影することで、狭心症の原因となる冠動脈の狭窄や閉塞を検出します。

心臓MRI

シネMRIや造影剤を使用した遅延造影MRIにより、心機能の評価や心筋障害、線維化の有無を調べることができます。

主な対象疾患・治療

不整脈

<頻脈:脈が速いタイプ>

①発作性上室性頻脈

頻脈とは、運動したり、興奮したりしていないにも関わらず、1分間の脈拍数が100以上となっている状態です。「発作性頻拍症」とは突然、不自然に脈拍数が速くなる不整脈の一種で、原因が心房(上室)にあれば、発作性上室性頻拍と一般に呼ばれます。症状を伴っていることが多く、場合によっては命に関わることもあるので、心電図やホルター心電図などで、正確に診断し、治療を検討していく必要があります。薬の治療のほか、カテーテルによる「経皮的カテーテル心筋焼灼術」を当院では積極的に行なっております。

②心房粗動

心房粗動は電気興奮が心房内を大きく旋回するもので、多くの場合右心房内を回っています。症状があったり、薬剤の効果がない場合には、経皮的カテーテル心筋焼灼術の良い適応となります。

③心房細動

心房細動は、不整脈の中で最も頻度の高い不整脈で、心臓の上の部屋である心房が痙攣したような状態になり、全く乱れた脈となります。心房細動には大きな2つの問題点があり、①脳梗塞、②脈の不整です。

心房の中に血栓という「血のかたまり」ができやすいことで、脳梗塞の主要な原因一つとなっています。これに対しては抗凝固薬の内服が必要になります。また、脈の乱れに関するもので、これを非常に不快に感じることがある場合や、適切な量の血液が心臓から拍出されないために心不全となったり失神を起こしたりすることがあります。

④その他の不整脈

上記以外の疾患として、心室期外収縮、心室頻拍等も治療対象となります。

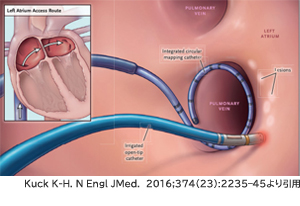

カテーテルアブレーション治療

首や鼠径部の血管から電極付きカテーテルを心臓内へ挿入し、心内心電図を記録することで不整脈の起源を同定します。同部を高周波通電で焼灼することで不整脈を治療します。

心房細動の患者さんに対してリズムコントロール目的に肺静脈隔離術を施行しています。肺静脈隔離術の方法としては、高周波アブレーション、クライオバルーンアブレーション、パルスフィールドアブレーションを行なっております。心房細動以外の不整脈(発作性上室性頻拍、心室期外収縮など)でも積極的にアブレーション治療を行っております。

①高周波アブレーション(RF)

電極カテーテルと呼ばれる太さ2mmほどの管(くだ)を使って、肺静脈と左心房の境界を線状に焼灼します。

電気的なつながりを絶つことで心房細動発症を抑制する治療であり、「肺静脈隔離術」とも呼ばれます。

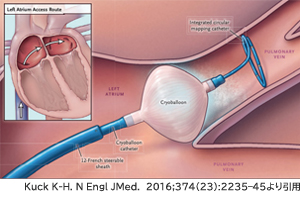

②クライオバルーンアブレーション

風船状のカテーテルを肺静脈の入口部に当て、亜酸化窒素ガスで冷却し凍結させる方法です。

高周波焼灼術に比べて治療中の血栓形成リスクが低く、結合組織が温存され、痛みが少ないなどの利点も報告されています。

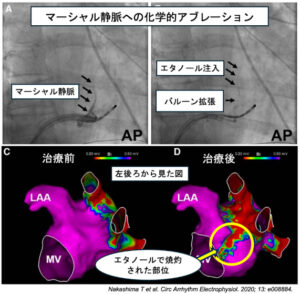

③化学的アブレーション(ケミカルアブレーション)

マーシャル静脈という不整脈の原因になりやすい領域に対してアルコール(エタノール)を注入して不整脈が起こらないようにする治療法です。

薬剤の効果がなく、通常のカテーテル治療でもコントロールができない場合に検討されます。

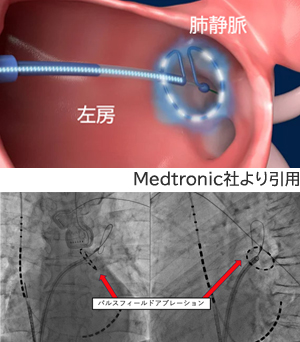

④パルスフィールドアブレーション

熱が生じにくく、心筋のみが傷害されやすい電気パルスを用いることにより、組織の炎症が軽減され、心臓周囲の臓器(食堂や神経など)への影響が非常に少ないことが特徴です。

当院でも2025年4月から導入しています。

<徐脈:脈が遅いタイプ>

徐脈性不整脈

①洞不全症候群

②完全房室ブロック

心臓は電気が伝わることで、収縮していますが、電気の流れる電線にあたる部分に障害がある場合、心臓が収縮する回数が少なくなってしまいます。種類としては洞機能不全症候群、房室ブロックがありますが、脈拍数が極端に少なくなると、脳への血流が減少するため、めまい・ふらつきが出現し、ひどい場合には意識消失してしまいます。薬剤による影響や、電解質に影響等の特殊な場合以外は、治療にペースメーカが必要不可欠です。

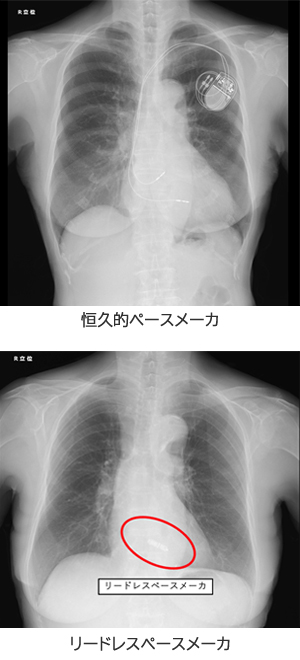

ペースメーカ治療

ペースメーカは臨床応用されてからすでに長期間経過しており、最も確立した治療法でありますが、現在当院においては2種類のペースメーカを選択することが可能で、疾患や患者さんの状態に応じて使い分けております。1本もしくは2本のリードを心臓内へ挿入し、それを鎖骨下皮下に植えこんだペースメーカ本体に接続します。リードを使用しないリードレスペースメーカで治療を行うこともあります。

ペースメーカ外来について

ペースメーカ留置後は、通常の外来とは別にペースメーカ外来の通院が必要になります。ペースメーカの傷口に問題はないのか、デバイスが適切に作動しているか、留置したリード線がいたんでいないか、ペースメーカの電池寿命が保たれているかを年1-2回程度の割合でチェックいたします。ペースメーカ外来は木曜日午前に設けております。

遠隔モニタリングに関して

ペースメーカの機種によっては遠隔モニタリングシステムを用いて自宅にいてもペースメーカをチェックすることが可能で、以前よりもペースメーカの不具合の早期発見が可能となっています。ただし、患者さん自身の体の不調などはわかりません。

狭心症

①安定労作性狭心症

動いたときや運動時に胸の痛みや圧迫感が出る病気です。これは心臓の血管(冠動脈)が狭くなり、心臓に十分な血液が届かなくなるために起こります。症状がない場合でも、心筋に血流が足りない状態になっていることがあり、これを「無症候性心筋虚血」といいます。治療では、カテーテルを使って狭くなった血管を広げる「冠動脈形成術」(バルーンやステントを使用)を行います。

②不安定狭心症・急性心筋梗塞

最近になって胸の痛みが始まった、症状が悪化している、安静にしていても痛むという場合は「不安定狭心症」の可能性があり、心筋梗塞に進行する危険があります。「急性心筋梗塞」は、冠動脈が詰まり、心筋への血流が完全に途絶えて心臓の筋肉が壊死してしまう状態です。放置すると、心不全や命に関わる不整脈を引き起こすことがあります。

診断と治療のためには緊急の心臓カテーテル検査が必要で、速やかに以下のような処置を行います:

⇒ 冠動脈形成術(カテーテルによる血管拡張)

⇒ 血栓吸引療法

③陳旧性心筋梗塞

以前に心筋梗塞を起こした部分の心筋は、元には戻らず、心臓のポンプ機能が落ちることがあります。そのため、運動時に息切れや疲れやすさを感じることがあります。再び心筋梗塞を起こすリスクも高くなるため、薬による治療と生活習慣の見直し(禁煙、食事管理など)が大切です。

④冠攣縮性狭心症

冠動脈に明らかな狭窄がなくても、血管が一時的にけいれんして細くなることで、胸の痛みが起こることがあります。夜間や早朝に起きやすく、安静時でも発作が起こるのが特徴です。診断にはカテーテル検査や、アセチルコリンという薬を使ってけいれんを再現する検査を行います。治療は、けいれんを抑える薬を中心に行います。

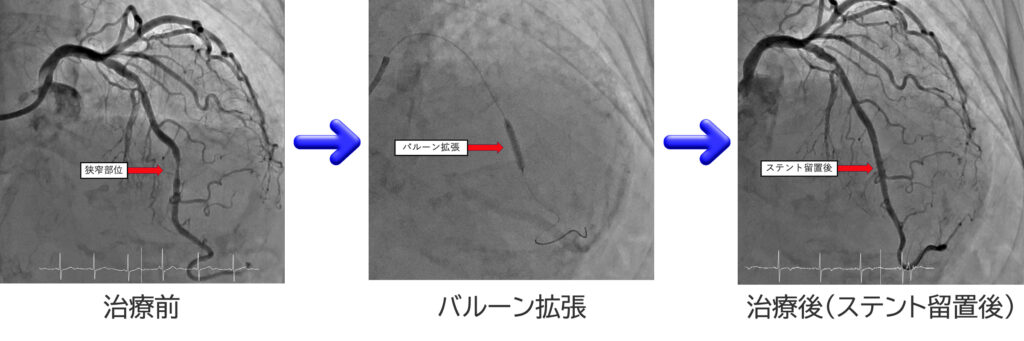

心臓カテーテル検査/治療

手首、もしくは肘や鼠径部の血管からカテーテルを挿入し、造影剤を使用して心臓の血管(冠動脈)を撮影します。狭窄や閉塞がある場合にはバルーンやステントを用いて治療(冠動脈形成術)を行います。

冠動脈疾患の治療法について

冠動脈疾患の治療法には

- 薬物療法

- 経皮的冠動脈形成術(ステント留置)

- 冠動脈バイパス手術

の3通りの方法があります。それぞれに長所と短所および適応となる病態があります。

経皮的冠動脈形成術について(冠動脈ステント留置術)

ステントという拡張可能な小さいメッシュ状の金属の筒を留置して冠動脈を拡げる治療法です。

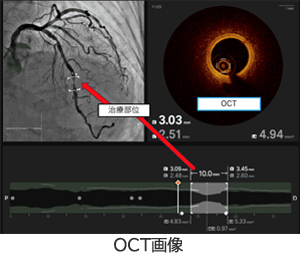

光干渉断層像(OCT)

造影剤を用いてより解像度の高い画質が得られるため、動脈硬化の性状や冠動脈ステントの位置関係などがより鮮明に観察できます。

心不全

心不全とは、「何らかの理由(心筋梗塞、弁膜症、高血圧など)で心臓に障害が起こり心臓のポンプ機能が低下し、全身に必要な血液を送り出せなくなる状態」を指します。これは病気そのものではなく、病気により生ずる症候群を意味します。風邪のように一時的に治る病気ではなく、進行性の慢性疾患です。心不全の症状として、呼吸困難感、浮腫(むくみ)、嘔吐および全身倦怠感を主に示します。

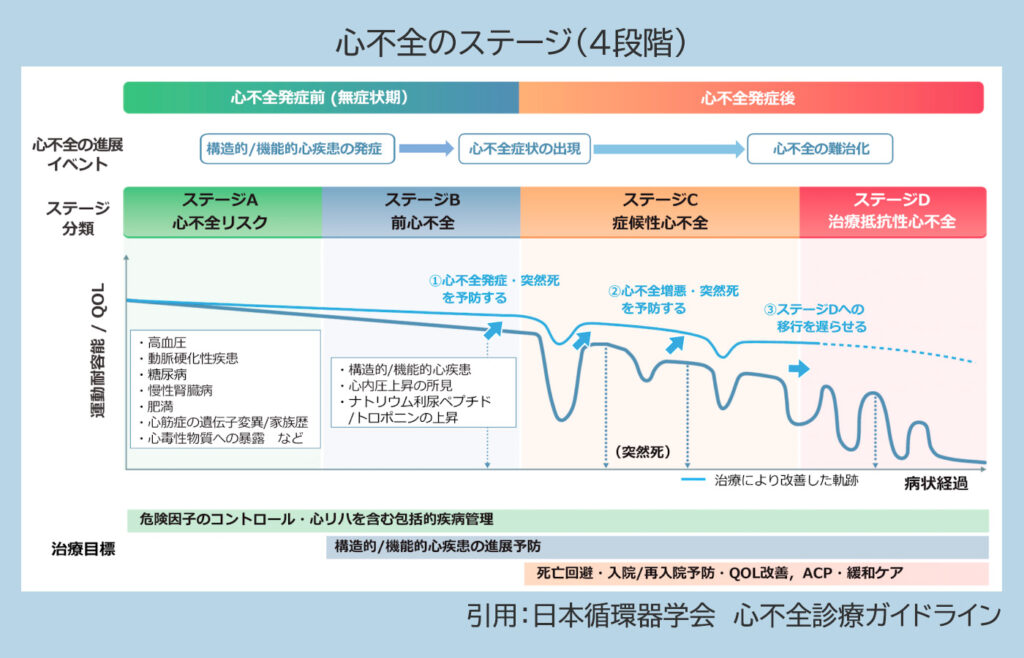

下の図は、心不全が進行していく流れと、私たちが行う治療の目的を示しています。

| 1. ステージA:心不全リスクのみ | |

| まだ心不全の症状はありませんが、高血圧や糖尿病、心筋症など心不全の原因となる病気があります。 → 【生活習慣の改善・早期治療が大切です】 | |

| 2. ステージB:構造的心疾患あり | |

| 心臓に異常が見られますが、まだ症状はありません。 →【心機能の悪化を防ぐ治療を開始します】 | |

| 3. ステージC:症状のある心不全 | |

| 息切れやむくみなど、心不全の症状が見られます。入退院を繰り返すこともあります。 →【内服薬や生活指導、在宅医療などを組み合わせて再入院を防ぎます】 | |

| 4. ステージD:治療抵抗性の心不全 | |

| 治療を続けても症状が改善せず、日常生活が大きく制限されます。 →【緩和ケアやACP(人生会議)も検討していきます】 | |

心不全治療

⇒ 専門医による個別化された薬物療法(心保護薬、利尿薬、狭心薬)

⇒ 多職種連携(看護師、薬剤師、栄養士、リハビリなど)

診療実績

近年循環器疾患治療の進歩、特に非薬物療法の進歩は目を見張るものがあります。虚血性心臓病に対する治療はカテーテルの先につけた風船を冠動脈の狭くなった部分で拡張することによって狭い部分を広げ血液の流れを改善する治療から、薬剤溶出性ステントなどの登場により、従来と比べてより安全に確実に治療が可能となりました。また、超重症な心臓機能低下に対しては、体外式心肺補助装置(PCPS)をベッドサイドで装着し、弱った心臓を補助することが可能となりました。

| 年次 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

|---|---|---|---|---|

| 入院患者数 | 582 | 643 | 600 | 664 |

| 心臓カテーテル検査(CAG) | 195 | 201 | 193 | 150 |

| 経皮的冠動脈形成術(PCI) | 136 | 137 | 102 | 80 |

| カテーテルアブレーション(ABL) | 89 | 85 | 87 | 64 |

| ペースメーカ植え込み(新規) | 27 | 23 | 20 | 26 |

| 末梢血管インターベンション(EVT) | 3 | 5 | 8 | 1 |

受診を希望される方は

当院は、地域の急性期医療を担う病院として診療を行っており、地域の医療機関(クリニックなど)との機能分担や、地域医療への支援を行う「地域医療支援病院」に認定されています。

そのため、当院での専門的な検査、治療、手術、入院などを目的とする、予約をされた患者さん、地域の医療機関からの「紹介状」をお持ちの患者さんを優先して診療させていただきます。

詳細は「受診案内」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

大和市立病院 循環器内科